Cosa ho scoperto sulla funzione Deep Research.

Ho cercato me stessa dentro ChatGPT. Letteralmente. Ogni tanto lo faccio anche con Google, per monitorare la mia presenza online. Ma stavolta ho voluto testare qualcosa di nuovo: la funzione Deep Research.

Uno strumento che, se ancora non lo conosci, promette di sondare il web in lungo e in largo, restituendo una sintesi completa su qualsiasi argomento. Anche su di te.

In tutta onestà mi aspettavo l’ovvio: il link al mio sito, un paio di post recenti su LinkedIn, magari dei reel su Instagram. Invece già dalle prime righe introduttive, ho visto la mia identità professionale ricostruita da fuori, con estrema lucidità.

Perché il nostro amico ChatGPT non si è limitato a raccogliere informazioni su di me. Ha raccontato, ha dedotto ed ha anche interpretato. E questo, lasciamelo dire, è tanto in termini di accuratezza, ma anche in termini di potenziale.

Cos’è davvero la Deep Research?

Intanto non è una semplice query, bensì un’indagine digitale ampia, che integra informazioni da canali e formati differenti. Tutto basato su contenuti pubblici. Per di più non si limita a elencare link: aggregherà articoli, podcast, blog, interviste, post social, persino contenuti tradotti e rilanciati altrove.

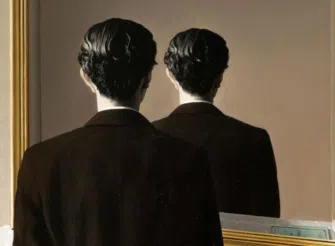

Praticamento ho affidato la mia identità a un osservatore silenzioso, che ha attraversato il web raccogliendo tracce, segnali, conversazioni. E poi è tornato con un racconto: il mio. Ma visto da fuori.

Il risultato, una sintesi molto più ampia, coerente e articolata di quanto mi aspettassi.

Il tuo brand, secondo l’algoritmo

ChatGPT ha messo insieme le informazioni disponibili, ha identificato i temi ricorrenti, ha cercato connessioni, ha dato un ordine ai contenuti. Ha costruito una sintesi ragionata del mio personal brand online, senza che io gli fornissi istruzioni specifiche o materiali guidati.

Il risultato è stato un documento approfondito, una ventina di pagine, che racconta non solo cosa faccio, ma anche come lo comunico, come vengo percepita online, quali parole chiave e concetti ritornano più spesso, dove la narrazione è coerente e dove invece potrebbe esserci uno scarto.

Cosa ho provato

La prima reazione è stata una punta di soddisfazione: vedermi descritta in modo così preciso e per molti versi accurato ha avuto un effetto rassicurante. Come se, per una volta, lo sguardo esterno avesse colto davvero l’intenzione dietro alla mia comunicazione.

La seconda è arrivata subito dopo, direi più sottile: non ero io a presentarmi. Era un sistema che aveva raccolto, analizzato e interpretato dati pubblici al mio posto. E allora mi sono chiesta: quante altre volte succede? Quante volte siamo già rappresentati da qualcosa che non controlliamo più?

Perché dovresti provarlo anche tu

Fare un audit della propria identità digitale (ne parlo qui) è, secondo me, un atto di consapevolezza. Grazie a strumenti come Deep Research, Perplexity, Arc e simili non ottieni solo una raccolta di informazioni: hai dati selezionati, riorganizzati, interpretati e soprattutto, esposti a qualcun altro al posto tuo.

Tutto ciò ha 3 conseguenze:

-

su come clienti e recruiter si fanno un’idea di te, spesso prima ancora di contattarti,

-

su quali contenuti emergono quando qualcuno ti cerca o quando un algoritmo deve decidere se mostrarti, suggerirti o ignorarti,

-

su quali opportunità ti vengono offerte o precluse, perché la tua presenza online non rispecchia (o non dimostra abbastanza) il tuo valore reale.

In altre parole: la tua identità pubblica oggi non coincide più solo con ciò che comunichi intenzionalmente. È anche il risultato di come quella comunicazione viene letta, interpretata e sintetizzata da sistemi che non sempre controlli. Ed è proprio per questo che vale la pena fermarsi e chiedersi:

la narrazione che circola su di me, oggi, mi rappresenta davvero?

Conta cosa capiscono (non solo cosa trovano).

L’insight più interessante che ho osservato non è stato l’elenco di contenuti raccolti ma il modo in cui l’AI ha ricostruito una narrazione a partire da elementi sparsi. Un racconto che in buona parte rispecchia l’immagine che ho definito nel tempo, ma che non avevo mai visto restituita in quel modo: ordinata, argomentata, interpretata.

Pertanto credo che il vero valore di questa ricerca non stia nel volume delle informazioni, ma nella coerenza del racconto che ne emerge. Ma c’è un però. Quel racconto potrebbe non essere quello che volevi trasmettere. Oppure sì. Ma se non lo verifichi, non potrai mai saperlo.

Ecco perché ti invito a farlo, almeno una volta:

-

Apri ChatGPT e scrivi questo prompt:

Fai una ricerca approfondita su di me e sul mio nome, [NOME E COGNOME], e sintetizza le fonti in una scheda di “Identità digitale”. La ricerca ha lo scopo di farmi capire chi mi legge, chi mi cerca e chi mi conosce, in tutto il mondo.

Poi leggi con attenzione il documento PDF che verrà elaborato e rispondi a queste domande:

-

Questa narrazione mi rappresenta?

-

Cosa sta emergendo troppo? Cosa invece resta in ombra?

-

C’è qualcosa che devo aggiornare o chiarire? (bio, posizionamento, sito, headline LinkedIn, tono di voce…)

Perché se non sei tu a definire la tua identità professionale online, qualcun altro, umano o macchina, lo farà al posto tuo.

Il problema delle informazioni imprecise

Ed eccoci arrivati ad un aspetto critico che va considerato. Quando un sistema di intelligenza artificiale aggrega contenuti pubblici, può includere anche informazioni sbagliate, datate o decontestualizzate.

Il problema è che, se ben presentate, queste informazioni possono sembrare corrette. E quindi essere utilizzate da altri: clienti, recruiter, colleghi, chatbot, motori di ricerca.

Non voglio parlare di malafede ma di un meccanismo in cui la forma e la reperibilità danno autorevolezza anche a contenuti inaccurati.

Questo potrebbe comportare una conseguenza: chi cerca informazioni su di te potrebbe farsi un’idea distorta, basata su dati parziali o non aggiornati. È per questo che monitorare ciò che esiste online su di sé è diventato necessario.

Conclusione: un modo per testare l’efficacia del tuo personal brand

Questa ricerca non è stata un gioco, né un esperimento fine a sé stesso. È stato un modo efficace per testare la coerenza e l’efficacia del mio personal brand, osservandolo da una prospettiva esterna.

Leggendo le pagine del documento ho sono emersi punti di forza, ricorrenze, ma anche alcune zone d’ombra comunicative che non avevo considerato. Mi ha permesso di confrontare ciò che penso di comunicare con ciò che effettivamente viene letto, interpretato, aggregato da una tecnologia che oggi chiunque può usare.

Per chi lavora sulla propria reputazione, per chi gestisce posizionamento e visibilità in modo professionale, un audit fatto con l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento operativo reale.

E se stai pensando che sia una modo di delegare la propria identità a una macchina, ti stai sbagliano di grosso. Si tratta di imparare ad usare la tecnologia per vedere più chiaramente ciò che già esiste su di noi. E decidere, con maggiore lucidità, se intervenire e dove.

Ti è piaciuto questo articolo?

Ogni settimana condivido strumenti, riflessioni e pratiche per lavorare sul personal branding in modo consapevole e professionale.

Se invece vuoi fare un passo in più, tra i miei servizi offro analisi approfondite dell’identità professionale e del posizionamento online.

Molto più strutturate di una semplice ricerca AI, pensate per aiutarti a capire come vieni percepito oggi e dove puoi intervenire per migliorare. Scrivimi qui se vuoi parlarne.